Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

|

Восходящие (чувствительные) пути |

Физиологическое значение |

|

Тонкий пучок (пучок Голля), проходит в задних столбах, импульсация поступает в кору | |

|

Клиновидный пучок (пучок Бурдаха), проходит в задних столбах, импульсация поступает в кору |

Осознаваемая импульсация от опорно-двигательного аппарата |

|

Задний спиномозжечковый путь (Флексига) | |

|

Передний спиномозжечковый путь (Говерса) |

Проводит импульсы от проприорецепторов мышц, сухожилий, связок в мозжечок; импульсация не осознаваемая |

|

Латеральный спиноталамический путь |

Передаются болевая и температурная чувствительности |

|

Передний спиноталамический путь |

Передаются тактильная чувствительность, прикосновение, давление |

|

Нисходящие (двигательные) пути |

Физиологическое значение |

|

Латеральный кортикоспинальный (пирамидный) | |

|

Передний кортикоспинальный (пирамидный) |

Передаются импульсы к скелетным мышцам, произвольные движения |

|

Руброспинальный путь (Монакова), проходит в боковых столбах |

Передает импульсы, поддерживающие тонус скелетных мышц |

|

Ретикулоспинальный путь, проходит в передних столбах |

Передает импульсы, поддерживающие тонус скелетных мышц с помощью возбуждающих и тормозящих влияний на мотонейроны, а также регулирующие состояние спинальных вегетативных центров |

|

Вестибулоспинальный путь, проходит в передних столбах |

Передает импульсы, обеспечивающие поддержание позы и равновесия тела |

|

Тектоспинальный путь, проходит в передних столбах |

Передает импульсы, обеспечивающие осуществление зрительных и слуховых двигательных рефлексов (рефлексов четверохолмия) |

Необходимо отметить, что вся афферентная информация поступает в спинной мозг через задние корешки, эфферентная информация т регуляция функций различных органов и тканей организма осуществляется через передние корешки.

Все афферентные входы в спинной мозг несут информацию от трех групп рецепторов:

от кожных рецепторов (болевых, температурных, прикосновения, вибрации, давления);

от проприорецепторов (мышечных, а именно - мышечных веретен, сухожильных – рецепторов Гольджи, надкостницы и оболочек суставов);

от рецепторов внутренних органов – висцерорецепторов (механо- и хеморецепторов).

Значение афферентной импульсации , поступающей в спинной мозг заключается в следующем:

участие в координационной деятельности ЦНС по управлению скелетной мускулатурой. При выключении афферентной импульсации от рабочего органа управление становится несовершенным;

участие в процессах регуляции функций внутренних органов;

поддерживает тонус ЦНС. При выключении афферентной импульсации наступает уменьшение суммарной тонической активности ЦНС;

несет информацию об изменениях окружающей среды.

Второй, не менее значимой функцией спинного мозга является рефлекторная функция. Как рефлекторный центр спинной мозг осуществляет двигательные и вегетативные рефлексы. Двигательные нейроны спинного мозга иннервируют все мышцы туловища и конечностей. С вегетативными центрами спинного мозга связаны и важнейшие вегетативные рефлексы: сосудодвигательный, пищевой, дыхательный и т.д. Рефлекторную функцию спинной мозг осуществляет во взаимодействии с головным мозгом. Раскрывая механизм рефлекторной деятельности спинного мозга необходимо отметить, что рефлексы спинного мозга достаточно просты. По форме это в основном сгибательные и разгибательные рефлексы сегментарного характера. Сила и длительность спинальных рефлексов увеличивается при повторном раздражении, при увеличении площади раздражаемой рефлексогенной зоны вследствие суммации возбуждения, а также при увеличении силы стимула.

Все спинальные рефлексы можно объединить в две группы по следующим признакам.

Во-первых , по рецепторам, раздражение которых вызывает рефлекс, они могут подразделяться на проприорецептивные, висцерорецептивные, кожные (защитные). Рефлексы, возникающие с проприорецепторов, участвуют в формировании акта хотьбы, регуляции мышечного тонуса. Висцерорецептивные рефлексы возникают с интерорецепторов (рецепторов внутренних органов) и проявляются в сокращениях мышц передней и брюшной стенки, грудной клетки и разгибателей спины.

Во-вторых , спинальные рефлексы ученые считают целесообразным объединять по органам (эффекторам рефлекса). Здесь выделяются рефлексы конечностей, брюшные, органов таза. Наиболее обширной из этих рефлексов является категория рефлексов конечностей. Кроме того, именно она является и наиболее изученной. Если в качестве объдиняющего признака рефлексов конечностей принять характер ответной реакции, то все их можно объединить в четыре группы: 1) сгибательные; 2) разгибательные; 3) ритмические и 4) познотонические.

В свою очередь, сгибательные рефлексы делятся на фазные и тонические. Фазные рефлексы – это однократное сгибание конечностей при однократном раздражении кожи или проприорецепторов. Одновременно с возбуждением мотонейронов мышц-сгибателей происходит торможение мотонейронов мышц-разгибателей. Рефлексы, возникающие с рецепторов кожи имеют защитное значение.

Тонические сгибательные, а также разгибательные рефлексы возникают при длительном растяжении мышц и их главное назначение – поддержание соответствующей позы. Тоническое сокращение скелетных мышц является фоновым для осуществления всех двигательных актов, осуществляемых с помощью физических сокращений мышц. В клинике исследуют три вида сгибательных фазных рефлексов: локтевой и ахиллов (проприоцептивные рефлексы), а также подошвенный рефлекс (кожный).

Разгибательные рефлексы также бывают фазными и тоническими. Они возникают с проприорецепторов мышц-разгибателей и являются моносинаптическими. Одновременно со сгибательным рефлексом возникает перекрестный разгибательный рефлекс другой конечности. Фазные рефлексы возникают в ответ на однократное раздражение мышечных рецепторов (например, при ударе по сухожилию четырехглавой мышцы ниже подколенной чашечки). При этом возникает коленный разгибательный рефлекс, вследствие сокращения четырехглавой мышцы. Мотонейроны мышц-сгибателей во время разгибательного рефлекса тормозятся. Фазные разгибательные рефлексы участвуют, как и сгибательные, в формировании акта ходьбы.

Тонические разгибательные рефлексы представляют собой длительное сокращение мышц-разгибателей при длительном растяжении их сухожилий. Их роль – поддержание позы. В положении стоя тоническое сокращение мышц-разгибателей предотвращает сгибание нижних конечностей и обеспечивает сохранение вертикальной естественной позы. Тоническое сокращение мышц спины удерживает туловище в вертикальном положении, обеспечивая осанку человека. Тонические рефлексы, направленные на растяжение мышц сгибателей и разгибателей также называют миотатическими.

Ритмические рефлексы – многократное повторное сгибание и разгибание конечностей. Примерами этих рефлексов могут служить чесательный или шагательный рефлексы кошки, собаки. Так шагательный рефлекс вызывается однократным раздражением кожи конечности. Он выражается в сгибании этой конечности с одновременным дополнительным разгибанием противоположной конечности (если у животного, то задней). Это так называемый перекрестный разгибательный рефлекс. Затем согнутая конечность разгибается, опускается вниз, разогнутая – сгибается и поднимается вверх и т.д. Поочередное сокращение и расслабление мышц-сгибателей и разгибателей осуществляется в результате взаимодействия процессов возбуждения и торможения в соответствующих центрах спинного мозга под влиянием импульсов, поступающих в мозг от проприорецепторов. Особая роль проприорецепторов в осуществлении шагательного рефлекса определяется их расположением. Мышечные рецепторы (мышечные веретена) расположены параллельно скелетной мышце. Своими концами они крепятся к соединительно-тканной оболочке пучка мышечных волокон при помощи напоминающих сухожилия полосок соединительной ткани длиной 0,5-1 мм. Поэтому при расслаблении (удлинении) мышцы растягиваются и мышечные рецепторы, что и ведет к их возбуждению. Элемент шагательного рефлекса- поочередное сокращение и расслабление скелетной мышцы под влиянием импульсов от проприорецепторов, поступающих в свой центр. Когда мышца (сгибатель или разгибатель) расслаблена и удлинена, возбуждаются мышечные веретена, импульсы от них поступают к своим мотонейронам спинного мозга и возбуждают их. Далее мотонейроны посылают импульсы к той же скелетной мышце, что ведет к ее сокращению. Как только мышца сократилась возбуждение мышечных веретен прекращается или сильно ослабляется, начинают возбуждаться сухожильные рецепторы, импульсы от которых тоже поступают в первую очередь, в свой центр в спинном мозге. Возбуждение тормозных клеток вызывает торможение мотонейронов той же скелетной мышцы, вследствие чего она расслабляется. Однако ее расслабление (удлинение) ведет снова к возбуждению мышечных веретен и мотонейронов и мышца вновь сокращается. Вследствие ее сокращения возбуждаются сухожильные рецепторы и тормозные клетки в спинном мозге, что вновь ведет к расслаблению скелетной мышцы и т.д. Таким образом, мышца поочередно сокращается и расслабляется, сгибается и разгибается. Таким образом и осуществляется процесс «шагания».

Рефлексы позы (позные) – это перераспределение мышечного тонуса, возникающее при изменении положения тела или отдельных его частей. Рефлексы позы осуществляются с участием различных отделов ЦНС. Данные рефлексы изучались голландским ученым физиологом Р.Магнусом на кошках. Ученый установил, что имеется две разновидности этих рефлексов – возникающие при наклоне и при поворотах головы.

При наклоне головы вниз (кпереди) увеличивается тонус мышц-сгибателей передних конечностей, в результате чего передние конечности сгибаются, а задние разгибаются. При наклоне головы вверх (кзади) возникают противоположные реакции – передние конечности разгибаются вследствие увеличения тонуса их мышц-разгибателей, а задние конечности сгибаются вследствие повышения тонуса их мышц-сгибателей. Эти рефлексы возникают с проприорецепторов мышц шеи и фасций, покрывающих шейный отдел позвоночника.

Вторая группа шейных позных рефлексов возникает с тех же рецепторов, но только при поворотах головы вправо и влево. При этом повышается тонус мышц-разгибателей обеих конечностей на той стороне, куда повернута голова, и повышается тонус мышц-сгибателей на противоположной стороне. Рефлекс направлен на сохранение позы, которая может быть нарушена вследствие изменения положения центра тяжести после поворота головы. Центр тяжести смещается в сторону поворота головы и именно на этой стороне повышается тонус мышц-разгибателей обеих конечностей.

Необходимо отметить, что как рефлекторная, так и проводниковая деятельность спинного мозга контролируются выше лежащими отделами ЦНС посредством импульсации ко всем его нервным элементам.

Вопросы для самоконтроля:

Что такое спинной мозг?

Где располагается спинной мозг?

Что понимается под «утолщениями спинного мозга»?

Что такое сегменты спинного мозга?

Каково общее количество нейронов спинного мозга?

Раскройте подходы к классификации нейронов спинного мозга.

Чем представлена ретикулярная формация спинного мозга?

Охарактеризуйте нервные центры спинного мозга.

Назовите функции спинного мозга.

Дайте характеристику проводниковой функции спинного мозга.

Раскройте механизм поступления импульсации в спинной мозг.

Каково значение афферентной импульсации?

В чем сущность рефлекторной функции спинного мозга.

Подходы к классификации спинальных рефлексов.

Механизм шагательного рефлекса.

Проводящими путями называют пучки функционально однородных нервных волокон, соединяющие различные центры в центральной нервной системе, занимающие в белом веществе головного и спинного мозга определенное место и проводящие одинаковые импульсы.

Импульсы, возникающие при воздействии на рецепторы, передаются по отросткам нейронов к их телам. Благодаря многочисленным синапсам нейроны контактируют друг с другом, образуя цепи, по которым нервные импульсы распространяются только в определенном направлении - от рецепторных нейронов через вставочные к эффекторным нейронам. Это обусловлено морфофункциональными особенностями синапсов, которые проводят возбуждение (нервные импульсы) только в одном направлении - от пресинаптической мембраны к постсинаптической.

По одним цепям нейронов импульс распространяется центростремительно - от места возникновения в коже, слизистых оболочках, органах движения, сосудах к спинному или головному мозгу. По другим цепям нейронов импульс проводится центробежно из мозга на периферию к рабочим органам - мышцам и железам. Отростки нейронов направляются из спинного мозга к различным структурам головного мозга, а от них в обратном

Рис. 44. Расположение пучков ассоциативных волокон белого вещества правого полушария большого мозга, медиальная поверхность (схема): 1 - поясная извилина; 2 - верхний продольный пучок; 3 - дугообразные волокна большого мозга; 4 - нижний продольный пучок

направлении - к спинному мозгу и образуют пучки, соединяющие между собой нервные центры. Эти пучки и составляют проводящие пути.

В спинном и головном мозге выделяют три группы нервных волокон (проводящих путей): ассоциативные, комиссуральные и проекционные.

Ассоциативные нервные волокна (короткие и длинные) соединяют между собой группы нейронов (нервные центры), расположенные в одной половине мозга (рис. 44). Короткие (внутридолевые) ассоциативные пути соединяют близлежащие участки серого вещества и располагаются, как правило, в пределах одной доли мозга. Среди них выделяют дугообразные волокна большого мозга (fibrae arcuatae), которые изгибаются дугообразно и соединяют между собой серое вещество соседних извилин, не выходя за пределы коры (интракортикальные) или проходя в белом веществе полушария (экстракортикальные). Длинные (междолевые) ассоциативные пучки соединяют между собой участки серого вещества, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, обычно в различных долях. К ним относятся верхний продольный пучок (fasciculus longitudinalis superior), проходящий в верхних слоях белого вещества полушария и соединяющий кору лобной доли с теменной и затылочной;

нижний продольный пучок (fasciculus longitudinalis inferior), лежащий в нижних слоях белого вещества полушария и связывающий серое вещество височной доли с затылочной, и крючковидный пучок (fasciculus uncipatus), соединяющий кору в области лобного полюса с передней частью височной доли. Волокна крючковидного пучка изгибаются дугообразно вокруг островка.

В спинном мозге ассоциативные волокна соединяют между собой нейроны, расположенные в различных сегментах, и образуют собственные пучки спинного мозга (межсегментарные пучки), которые располагаются вблизи серого вещества. Короткие пучки перекидываются через 2-3 сегмента, длинные соединяют далеко отстоящие друг от друга сегменты спинного мозга.

Комиссуральные (спаечные) нервные волокна соединяют одинаковые центры (серое вещество) правого и левого полушарий большого мозга, образуя мозолистое тело, спайку свода и переднюю спайку (рис. 45). Мозолистое тело соединяет между собой новые отделы коры большого мозга правого и левого полушарий. В каждом полушарии волокна расходятся веерообразно, образуя лучистость мозолистого тела (radiatio corporis callori). Передние пучки волокон, проходящие в колене и клюве мозолистого тела, соединяют кору передних отделов лобных долей, образуя лобные щипцы (forceps frontalis). Эти волокна как бы охватывают с двух сторон переднюю часть продольной щели головного мозга. Кору затылочных и задних отделов теменных долей большого мозга соединяют пучки волокон, проходящие в валике мозолистого тела. Они образуют так называемые затылочные щипцы (forceps occipitalis). Изгибаясь кзади, пучки этих волокон как бы охватывают задние отделы продольной щели большого мозга. Волокна, проходящие в центральных отделах мозолистого тела, связывают кору центральных извилин, теменных и височных долей полушарий большого мозга.

В передней спайке проходят волокна, соединяющие между собой участки коры височных долей обоих полушарий, принадлежащие обонятельному мозгу. Волокна спайки свода соединяют серое вещество гиппокампов и височных долей обоих полушарий.

Проекционные нервные волокна (проводящие пути) подразделяются на восходящие и нисходящие. Восходящие связывают спинной мозг с головным, а также ядра мозгового ствола с базальными ядрами и корой полушарий большого мозга. Нисходящие идут в обратном направлении (табл. 1).

Рис. 45.

Комиссуральные

волокна (лучистость) мозолистого тела, вид сверху. Верхние отделы

лобных, теменных и затылочных долей большого мозга удалены: 1 - лобные

щипцы (большие щипцы); 2 - мозолистое тело; 3 - медиальная продольная

полоска; 4 - латеральная продольная полоска; 5 - затылочные щипцы

Рис. 45.

Комиссуральные

волокна (лучистость) мозолистого тела, вид сверху. Верхние отделы

лобных, теменных и затылочных долей большого мозга удалены: 1 - лобные

щипцы (большие щипцы); 2 - мозолистое тело; 3 - медиальная продольная

полоска; 4 - латеральная продольная полоска; 5 - затылочные щипцы

(малые щипцы)

Восходящие проекционные пути являются афферентными, чувствительными. По ним к коре большого мозга поступают нервные импульсы, возникшие в результате воздействия на организм различных факторов внешней среды, включая импульсы, идущие от органов чувств, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и сосудов. В зависимости от этого восходящие проекционные пути делятся на три группы: экстероцептивные, проприоцептивные и интероцептивные проводящие пути.

Экстероцептивные проводящие пути несут импульсы от кожного покрова (болевые, температурные, осязания и давления), от органов чувств (зрения, слуха, вкуса, обоняния). Проводящий путь болевой и температурной чувствительности (латеральный спинноталамический путь, tractus spinothalamicus lateralis) состоит из трех нейронов (рис. 46). Рецепторы первых (чувствительных) нейронов, воспринимающие указанные раздражения, располагаются в коже и слизистых оболочках, а тела клеток лежат в спинномозговых узлах. Центральные отростки в составе заднего корешка направляются в задний рог спинного мозга и заканчиваются синапсами на клетках вторых нейронов. Все аксоны вторых нейронов, тела которых лежат в заднем роге, через переднюю серую спайку переходят на противоположную сторону спинного мозга, входят в боковой канатик, включаются в состав латерального спинноталамического пути, который поднимается в продолговатый мозг (кзади от ядра оливы), проходит в покрышке моста и в покрышке среднего мозга, проходя у наружного края медиальной петли. Аксоны заканчиваются, образуя синапсы на клетках, расположенных в задне-латеральном ядре таламуса (третий нейрон). Аксоны этих клеток проходят через заднюю ножку внутренней капсулы и в составе веерообразно расходящихся пучков волокон, образующих лучистый венец (corona radiata), направляются к нейронам внутренней зернистой пластинки коры (IV слой) постцентральной извилины, где находится корковый конец анализатора общей чувствительности. Волокна третьего нейрона чувствительного (восходящего) проводящего пути, соединяющего таламус с корой, образуют таламокортикальные пучки (fasciculi thalamocorticales) - таламотеменные волокна (fibrae thalamoparietales). Латеральный спинноталамический путь является полностью перекрещенным проводящим путем (все волокна второго нейрона переходят на противоположную сторону), поэтому при повреждении одной половины спинного мозга полностью исчезают болевая и температурная чувствительность на противоположной стороне от повреждения.

Проводящий путь осязания и давления (передний спинноталамический путь, tractus spinothalamicus anterior) несет импульсы от кожи, где лежат

Таблица 1. Проводящие пути головного и спинного мозга

Продолжение таблицы 1.

Продолжение таблицы 1.

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Окончание таблицы 1.

Окончание таблицы 1.

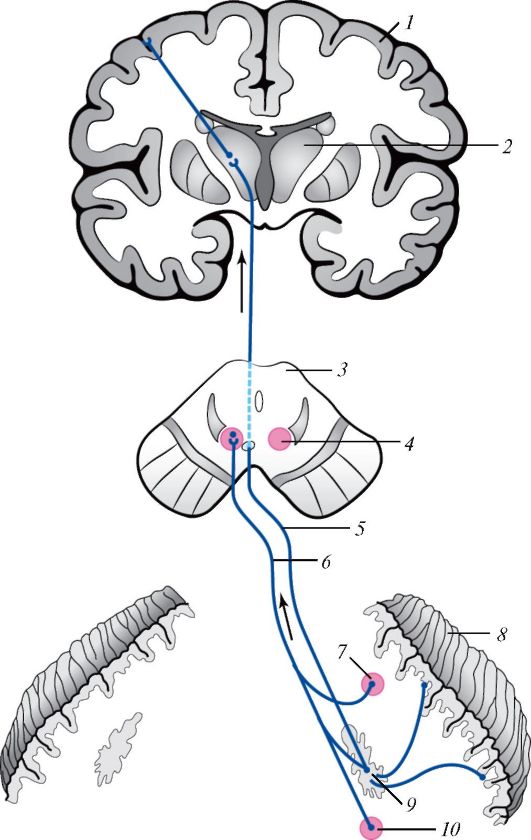

Рис. 46.

Проводящие пути болевой и температурной чувствительности,

Рис. 46.

Проводящие пути болевой и температурной чувствительности,

осязания и давления (схема): 1 - латеральный спинноталамический путь; 2 - передний спинноталамический путь; 3 - таламус; 4 - медиальная петля; 5 - поперечный разрез среднего мозга; 6 - поперечный разрез моста; 7 - поперечный разрез продолговатого мозга; 8 - спинномозговой узел; 9 - поперечный разрез спинного мозга. Стрелками показано направление движения нервных импульсов

рецепторы, к клеткам коры постцентральной извилины. Тела первых нейронов (псевдоуниполярных клеток) лежат в спинномозговых узлах. Центральные отростки этих клеток в составе задних корешков спинномозговых нервов направляются в задний рог спинного мозга. Аксоны нейронов спинномозговых узлов образуют синапсы с нейронами заднего рога спинного мозга (вторые нейроны). Большинство аксонов второго нейрона также переходят на противоположную сторону спинного мозга через переднюю спайку, входят в передний канатик и в его составе следуют вверх, к таламусу. Часть волокон второго нейрона идут в заднем канатике спинного мозга и в продолговатом мозге присоединяются к волокнам медиальной петли. Аксоны второго нейрона образуют синапсы с нейронами задне-латерального ядра таламуса (третий нейрон). Отростки клеток третьего нейрона проходят через заднюю ножку внутренней капсулы, затем в составе лучистого венца направляются к нейронам IV слоя коры постцентральной извилины (внутренней зернистой пластинке). Не все волокна, несущие импульсы осязания и давления, переходят на противоположную сторону в спинном мозге. Часть волокон проводящего пути осязания и давления идет в составе заднего катика спинного мозга (своей стороны) вместе с аксонами проводящего пути проприоцептивной чувствительности коркового направления. В связи с этим при поражении одной половины спинного мозга кожное чувство осязания и давления на противоположной стороне не исчезает полностью, как болевая чувствительность, а только снижается. Этот переход на противоположную сторону частично осуществляется в продолговатом мозге.

Проприоцептивные проводящие пути проводят импульсы от мышц, сухожилий, суставных капсул, связок. Они несут информацию о положении частей тела в пространстве, объеме движений. Проприоцептивная чувствительность позволяет человеку анализировать собственные сложные движения и проводить их целенаправленную коррекцию. Выделяют проприоцептивные пути коркового направления и проприоцептивные пути мозжечкового направления. Проводящий путь проприоцептивной чувствительности коркового направления несет импульсы мышечно-суставного чувства к коре постцентральной извилины большого мозга (рис. 47). Рецепторы первых нейронов, расположенные в мышцах, сухожилиях, суставных капсулах, связках, воспринимают сигналы о состоянии опорно-двигательного аппарата в целом, мышечном тонусе, степени растяжения сухожилий и по спинномозговым нервам направляют эти сигналы к телам первых нейронов этого пути, которые лежат в спинномозговых узлах. Тела

Рис. 47.

Проводящий путь проприоцептивной чувствительности

Рис. 47.

Проводящий путь проприоцептивной чувствительности

коркового направления (схема): 1 - спинномозговой узел; 2 - поперечный разрез спинного мозга;

3 - задний канатик спинного мозга;

4 - передние наружные дугообразные волокна; 5 - медиальная петля; 6 - таламус; 7 - поперечный разрез среднего мозга; 8 - поперечный разрез моста; 9 - поперечный разрез продолговатого мозга; 10 - задние наружные дугообразные волокна. Стрелками показано направление движения

нервных импульсов

первого нейрона этого пути также лежат в спинномозговых узлах. Аксоны первых нейронов в составе заднего корешка, не входя в задний рог, направляются в задний канатик, где образуют тонкий и клиновидный пучки.

Аксоны, несущие проприоцептивные импулься, входят в задний канатик, начиная с нижних сегментов спинного мозга. Каждый следующий пучок аксонов прилежит с латеральной стороны к уже имеющимся пучкам. Таким образом, наружные отделы заднего канатика (клиновидный пучок, пучок Бурдаха) заняты аксонами клеток, осуществляющих проприоцептивную иннервацию в верхнегрудных, шейных отделах тела и верхних конечностей. Аксоны, занимающие внутреннюю часть заднего канатика (тонкий пучок, пучок Голля), проводят проприоцептивные импульсы от нижних конечностей и нижней половины туловища.

Волокна в составе тонкого и клиновидного пучков следуют наверх в продолговатый мозг к тонкому и клиновидному ядрам, где заканчиваются синапсами на телах вторых нейронов. Аксоны вторых нейронов, выходящие из этих ядер, дугообразно изгибаются вперед и медиально и на уровне нижнего угла ромбовидной ямки переходят на противоположную сторону в межоливном слое продолговатого мозга, образуя перекрест медиальной петли (decussatio lemniscorum medialium). Это внутренние дугообразные волокна (fibrae arcuatae internae), которые формируют начальные отделы медиальной петли. Затем волокна медиальной петли проходят вверх через покрышку моста и покрышку среднего мозга, где располагаются дорсально-латеральнее красного ядра. Эти волокна заканчиваются в дорсальном латеральном ядре таламуса синапсами на телах третьих нейронов. Аксоны клеток таламуса направляются через заднюю ножку внутренней капусулы в составе лучистого венца в кору постцентральной извилины, где образуют синапсы с нейронами IV слоя коры (внутренней зернистой пластинки).

Другая часть волокон вторых нейронов (задние наружные дугообразные волокна, efibrae arcueatae exteernae posterieores) по выходе из тонкого и клиновидного ядер направляется в нижнюю мозжечковую ножку своей стороны и заканчивается синапсами в коре червя. Третья часть аксонов вторых нейронов (передние наружные дугообразные волокна, fibrae arcudtae extdrnae anterieores) переходит на противоположную сторону и также через нижнюю мозжечковую ножку противоположной стороны направляется к коре червя. Проприоцептивные импульсы по этим волокнам идут к мозжечку для коррекции подсознательных движений опорно-двигательного аппарата.

Итак, проприоцептивный путь коркового направления также перекрещенный. Аксоны второго нейрона переходят на противоположную сторону не в спинном мозге, а в продолговатом мозге. При повреждении

спинного мозга на стороне возникновения проприоцептивных импульсов (при травме мозгового ствола - на противоположной стороне) теряется представление о состоянии опорно-двигательного аппарата, положении частей тела в пространстве, нарушается координация движений.

Имеются проприоцептивные проводящие пути мозжечкового направления - передний и задний спинномозжечковые проводящие пути, которые несут в мозжечок информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата и двигательных центров спинного мозга.

Задний спинномозжечковый проводящий путь (пучок Флексига) (tractus spinocerebellaris posterior) (рис. 48) несет импульсы от рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, суставных капсулах, связках в мозжечок. Тела первых нейронов (псевдоуниполярных клеток) расположены в спинномозговых узлах. Центральные отростки этих клеток в составе задних корешков спинномозговых нервов направляются в задний рог спинного мозга, где образуют синапсы с нейронами грудного ядра (столб Кларка), лежащего в медиальной части основания заднего рога (вторые нейроны). Аксоны вторых нейронов проходят в задней части бокового

Рис. 48.

Задний спинеомозжечковый проводящий путь:

Рис. 48.

Задний спинеомозжечковый проводящий путь:

1 - поперечный разрез спинного мозга; 2 - поперечный разрез продолговатого мозга; 3 - кора мозжечка; 4 - зубчатое ядро; 5 - шаровидное ядро; 6 - синапс в коре червя мозжечка; 7 - нижняя мозжечковая ножка; 8 - дорсальный (задний) спинномозжечковый путь; 9 - спинномозговой узел

канатика спинного мозга своей стороны, поднимаются вверх и через нижнюю мозжечковую ножку направляются в мозжечок, где образуют синапсы с клетками коры червя мозжечка (задне-нижние отделы).

Передний спинномозжечковый проводящий путь (пучок Говерса) (tractus spinocerebellaris anterior) (рис. 49) также несет импульсы от рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, суставных капсулах, в мозжечок. Эти импульсы по волокнам спинномозговых нервов, являющихся периферическими отростками псевдоуниполярных клеток спинномозговых узлов (первые нейроны), направляются в задний рог, где образуют синапсы с нейронами центрального промежуточного (серого) вещества спинного мозга (вторые нейроны). Аксоны этих волокон переходят через переднюю серую спайку на противоположную сторону в переднюю часть бокового канатика спинного мозга и поднимаются вверх. На уровне перешейка ромбовидного мозга эти волокна образуют второй перекрест, возвращаются на свою сторону и через верхнюю мозжечковую ножку входят в мозжечок к клеткам передне-верхних отделов коры червя

Рис. 49.

Передний

спинномозжечковый проводящий путь: 1 - поперечный разрез спинного

мозга; 2 - передний спинномозжечковый путь; 3 - поперечный разрез

продолговатого мозга; 4 - синапс в коре червя мозжечка; 5 - шаровидное

ядро; 6 - кора мозжечка; 7 - зубчатое ядро; 8 - спинномозговой узел

Рис. 49.

Передний

спинномозжечковый проводящий путь: 1 - поперечный разрез спинного

мозга; 2 - передний спинномозжечковый путь; 3 - поперечный разрез

продолговатого мозга; 4 - синапс в коре червя мозжечка; 5 - шаровидное

ядро; 6 - кора мозжечка; 7 - зубчатое ядро; 8 - спинномозговой узел

мозжечка. Таким образом, передний спинномозжечковый путь, сложный и дважды перекрещенный, возвращается на ту же сторону, на которой возникли проприоцептивные импульсы. Проприоцептивные импульсы, поступившие в кору червя по спинномозжечковым проприоцептивным путям, передаются в красные ядра и через зубчатое ядро в кору большого мозга (в постцентральную извилину) по мозжечково-таламическому и мозжечково-покрышечному путям (рис. 50).

Можно проследить системы волокон, по которым импульс из коры червя достигает красного ядра, полушария мозжечка и даже вышележащих отделов мозга - коры полушарий большого мозга. Из коры червя через пробковидное и шаровидное ядра импульс через верхнюю мозжечковую ножку направляется к красному ядру противоположной стороны (мозжечково-покрышечный путь). Кора червя связана ассоциативными волокнами с корой полушария мозжечка, откуда импульсы поступают в зубчатое ядро мозжечка.

С развитием высших центров чувствительности и произвольных движений в коре полушарий большого мозга возникли также связи мозжечка с корой, осуществляющиеся через таламус. Таким образом, из зубчатого ядра аксоны его клеток через верхнюю мозжечковую ножку выходят в покрышку моста, переходят на противоположную сторону и направляются к таламусу. Переключившись в таламусе на следующий нейрон, импульс следует в кору большого мозга, в постцентральную извилину.

Интероцептивные проводящие пути проводят импульсы от внутренних органов, сосудов, тканей организма. Их механо-, баро-, хеморецепторы воспринимают информацию о состоянии гомеостаза (интенсивности обменных процессов, химическом составе тканевой жидкости и крови, давлении в сосудах и т. д.).

В кору полушарий большого мозга поступают импульсы по прямым восходящим чувствительным путям и из подкорковых центров.

Из коры полушарий большого мозга и подкорковых центров (из ядер ствола мозга) берут начало нисходящие пути, управляющие двигательными функциями организма (произвольными движениями).

Нисходящие двигательные проводящие пути проводят импульсы к нижележащим отделам центральной нервной системы - к ядрам мозгового ствола и к двигательным ядрам передних рогов спинного мозга. Эти пути подразделяются на пирамидные и экстрапирамидные. Пирамидные проводящие пути являются главными двигательными путями.

Рис. 50.

Мозжечково-таламический и мозжечково-покрышечный проводящие

Рис. 50.

Мозжечково-таламический и мозжечково-покрышечный проводящие

1 - кора полушарий большого мозга; 2 - таламус; 3 - поперечный разрез среднего мозга; 4 - красное ядро; 5 - мозжечково-таламический путь; 6 - мозжечково-покрышечный путь; 7 - шаровидное ядро мозжечка; 8 - кора мозжечка; 9 - зубчатое ядро; 10 - пробковидное ядро

Через подконтрольные сознанию двигательные ядра головного и спинного мозга они несут импульсы из коры большого мозга к скелетным мышцам головы, шеи, туловища, конечностей. несут импульсы от подкорковых центров и различных отделов коры также к двигательным и другим ядрам черепных и спинномозговых нервов.

Главный двигательный, или пирамидный, проводящий путь представляет собой систему нервных волокон, по которым произвольные двигательные импульсы от пирамидной формы невроцитов (пирамидных клеток Беца), расположенных в коре предцентральной извилины (V слой), направляются к двигательным ядрам черепных нервов и к передним рогам спинного мозга, а от них к скелетным мышцам. В зависимости от направления и расположения волокон пирамидный путь делится на корково-ядерный путь, идущий к ядрам черепных нервов, и корково-спинномозговой путь. В последнем выделяют латеральный и передний корково-спинномозговые (пирамидные) проводящие пути, идущие к ядрам передних рогов спинного мозга (рис. 51).

Корково-ядерный проводящий путь (tractus corticonuclearis) представляет собой пучок аксонов гигантопирамидных клеток, залегающих в нижней трети предцентральной извилины. Аксоны этих клеток (первый нейрон) проходят через колено внутренней капсулы, основание ножки мозга. Затем волокна корково-ядерного пути переходят на противоположную сторону к двигательным ядрам черепных нервов: III и IV - в среднем мозге; V, VI, VII - в мосту; IX, X, XI и XII - в продолговатом мозге, где и заканчиваются синапсами на их нейронах (вторые нейроны). Аксоны двигательных нейронов ядер черепных нервов выходят из головного мозга в составе соответствующих черепных нервов и направляются к скелетным мышцам головы и шеи. Они осуществляют управление осознанными движениями мышц головы и шеи.

Латеральный и передний корково-спинномозговые (пирамидные) проводящие пути (tractus corticospinales (pyramidales) anterior et lateralis) управляют осознанными движениями мышц туловища и конечностей. Они начинаются от пирамидной формы невроцитов (клеток Беца), расположенных в V слое коры средней и верхней третей предцентральной извилины (первые нейроны). Аксоны этих клеток направляются к внутренней капсуле, проходят через переднюю часть ее задней ножки, позади волокон корково-ядерного пути. Затем волокна через основание ножки мозга (латеральнее волокон корково-ядерного пути) переходят

Рис. 51. Схема пирамидных проводящих путей:

1 - предцентральная извилина; 2 - таламус; 3 - корково-ядерный путь; 4 - поперечный разрез среднего мозга; 5 - поперечный разрез моста; 6 - поперечный разрез продолговатого мозга; 7 - перекрест пирамид; 8 - латеральный корково-спинномозговой путь; 9 - поперечный разрез спинного мозга; 10 - передний корковоспинномозговой путь. Стрелками показано направление движения нервных импульсов

через мост в пирамиду продолговатого мозга. На границе продолговатого мозга со спинным часть волокон корково-спинномозгового пути переходит на противоположную сторону на границе продолговатого мозга со спинным. Затем волокна продолжаются в боковой канатик спинного мозга (латеральный корково-спинномозговой проводящий путь) и постепенно заканчиваются в передних рогах спинного мозга синапсами на двигательных клетках (корешковых нейроцитах) передних рогов (второй нейрон).

Волокна корково-спинномозгового проводящего пути, не переходящие на противоположную сторону на границе продолговатого мозга со спинным, спускаются вниз в составе переднего канатика спинного мозга, образуя передний корково-спинномозговой проводящий путь. Эти волокна посегментно переходят на противоположную сторону через белую спайку спинного мозга и заканчиваются синапсами на двигательных (корешковых) невроцитах переднего рога противоположной стороны спинного мозга (вторые нейроны). Аксоны клеток передних рогов выходят из спинного мозга в составе передних корешков и, являясь частью спинномозговых нервов, иннервируют скелетные мышцы. Итак, все пирамидные проводящие пути являются перекрещенными. Поэтому при одностороннем повреждении спинного мозга или головного мозга развивается паралич мышц противоположной стороны, которые иннервируются из сегментов, расположенных ниже зоны повреждения.

Экстрапирамидные проводящие пути имеют связи с ядрами ствола мозга и с корой полушарий большого мозга, которая управляет экстрапирамидной системой. Влияние коры большого мозга осуществляется через мозжечок, красные ядра, ретикулярную формацию, связанную с таламусом и полосатым телом, через вестибулярные ядра. Одной из функций красных ядер является поддержание мышечного тонуса, необходимого для непроизвольного удержания тела в равновесии. Красные ядра, в свою очередь, получают импульсы из коры полушарий большого мозга, из мозжечка. От красного ядра нервные импульсы направляются к двигательным ядрам передних рогов спинного мозга (красноядерноспинномозговой путь) (рис. 52).

Красноядерно-спинномозговой путь (tractus rubrospinalis) поддерживает тонус скелетных мышц и управляет автоматическими привычными движениями. Первые нейроны этого пути залегают в красном ядре среднего мозга. Их аксоны переходят на противоположную сторону в среднем мозге (перекрест Фореля), проходят через покрышку ножек мозга,

Рис. 52.

Красноядерно-спинномозговой

проводящий путь (схема): 1 - разрез среднего мозга; 2 - красное ядро; 3

- красноядерно-спинномозговой путь; 4 - кора мозжечка; 5 - зубчатое

ядро мозжечка; 6 - разрез продолговатого мозга; 7 - разрез спинного

мозга. Стрелками показано направление движения

Рис. 52.

Красноядерно-спинномозговой

проводящий путь (схема): 1 - разрез среднего мозга; 2 - красное ядро; 3

- красноядерно-спинномозговой путь; 4 - кора мозжечка; 5 - зубчатое

ядро мозжечка; 6 - разрез продолговатого мозга; 7 - разрез спинного

мозга. Стрелками показано направление движения

нервных импульсов

покрышку моста и продолговатый мозг. Далее аксоны следуют в составе бокового канатика спинного мозга противоположной стороны. Волокна красноядерно-спинномозгового пути образуют синапсы с двигательными нейронами ядер передних рогов спинного мозга (вторые нейроны). Аксоны этих клеток участвуют в формировании передних корешков спинномозговых нервов.

Преддверно-спинномозговой проводящий путь (tr a ctus vestibulospinalis, или пучок Левенталя), поддерживает равновесие тела и головы в пространстве, обеспечивает установочные реакции тела при нарушении равновесия. Первые нейроны этого пути залегают в латеральном ядре (Дейтерса) и нижнем вестибулярном ядре продолговатого мозга и моста (преддверноулитковый нерв). Эти ядра связаны с мозжечком и задним продольным пучком. Аксоны нейронов вестибулярных ядер проходят в продолговатом мозге, затем в составе переднего канатика спинного мозга на границе с боковым канатиком (своей стороны). Волокна этого пути образуют синапсы с двигательными нейронами ядер передних рогов спинного мозга (вторые нейроны), аксоны которых участвуют в формировании передних (двигательных) корешков спинно-мозговых нервов. Задний продольный пучок (fasciculus longitudinalis post e rior), в свою очередь, связан с ядрами черепных нервов. Это обеспечивает сохранение положения глазного яблока при движениях головы и шеи.

Ретикуло-спинномозговой путь (tractus reticulospinalis) поддерживает тонус скелетных мышц, регулирует состояние спинномозговых вегетативных центров. Первые нейроны этого пути залегают в ретикулярной формации ствола мозга (промежуточное ядро Кахаля, ядро эпиталамической (задней) спайки Даркшевича и др.). Аксоны нейронов этих ядер проходят через средний мозг, мост, продолговатый мозг. Аксоны нейронов промежуточного ядра (Кахаля) не перекрещиваются, они проходят в составе переднего канатика спинного мозга своей стороны. Аксоны клеток ядра эпиталамической спайки (Даршкевича) проходят на противоположную сторону через эпиталамическую (заднюю) спайку и идут в составе переднего канатика противоположной стороны. Волокна образуют синапсы с двигательными нейронами ядер передних рогов спинного мозга (вторые нейроны).

Покрышечно-спинальный путь (tractus tectospinalis) осуществляет связи четверохолмия со спинным мозгом, передает влияния подкорковых центров зрения и слуха на тонус скелетной мускулатуры, участвует в формировании защитных рефлексов. Первые нейроны лежат в ядрах верхних

и нижних холмиков четверохолмия среднего мозга. Аксоны этих клеток проходят через мост, продолговатый мозг, переходят на противоположную сторону под водопроводом мозга, образуя фонтановидный, или мейнертовский, перекрест. Далее нервные волокна проходят в составе переднего канатика спинного мозга противоположной стороны. Волокна образуют синапсы с двигательными нейронами ядер передних рогов спинного мозга (вторые нейроны). Их аксоны участвуют в формировании передних (двигательных) корешков спинномозговых нервов.

Корково-мозжечковый проводящий путь (tractus corticocerebellaris) осуществляет управление функциями мозжечка, участвующего в координации движений головы, туловища и конечностей. Первые нейроны этого пути залегают в коре лобной, височной, теменной и затылочной долей большого мозга. Аксоны нейронов лобной доли (лобно-мостовые волокна - пучок Арнольда) направляются во внутреннюю капсулу и проходят через ее переднюю ножку. Аксоны нейронов височной, теменной и затылочной долей (теменно-височно-затылочно-мостовые волокна - пучок Тюрка) проходят в составе лучистого венца, затем через заднюю ножку внутренней капсулы. Все волокна следуют через основание ножки мозга в мост, где заканчиваются синапсами на нейронах собственных ядер моста своей стороны (вторые нейроны). Аксоны этих клеток переходят на противоположную сторону в виде поперечных волокон моста, затем в составе средней мозжечковой ножки следуют в полушарие мозжечка противоположной стороны.

Таким образом, проводящие пути головного и спинного мозга устанавливают связи между афферентными и эфферентными (эффекторными) центрами, замыкают сложные рефлекторные дуги в теле человека. Одни рефлекторные пути замыкаются на ядрах, лежащих в мозговом стволе и обеспечивающих функции с определенным автоматизмом, без участия сознания, хотя и под контролем полушарий большого мозга. Другие рефлекторные пути замыкаются с участием функций коры полушарий большого мозга, высших отделов центральной нервной системы и обеспечивают произвольные действия органов аппарата движения.

10. восходящие и нисходящие пути спинного и головного мозга

Проводящие пути, связывающие спинной мозг с головным мозгом и мозговой ствол с корой большого мозга, принято делить на восходящие и нисходящие. Восходящие нервные пути служат для проведения чувствительных импульсов из спинного мозга в головной. Нисходящие – проводят двигательные импульсы из коры большого мозга к рефлекторно-двигательным структурам спинного мозга, а также из центров экстрапирамидной системы для подготовки мышц к двигательным актам и для коррекции активно выполняемых движений.

Восходящие пути.1.Путь для проведения поверхностной (болевой, температурной и тактильной) чувствительности. Информация воспринимается заложенными в коже рецепторами. По чувствительным волокнам периферических нервов импульсы передаются в спинно-мозговые узлы, где заложены клетки первого чувствительного нейрона. Далее возбуждение направляется по задним корешкам в задние рога спинного мозга.

2.Путь для проведения глубокой (мышечно-суставной, вибрационной) и тактильной чувствительности. Рецепторы, воспринимающие раздражения, заложены в тканях опорно-двигательного аппарата (для тактильной чувствительности – в коже). Возбуждение передается по чувствительным волокнам периферических нервов к клеткам спинно-мозговых узлов, т.е. к клеткам первого чувствительного нейрона.

3. Передний спинно-мозжечковый путь (Говерса) берет начало от клеток задних рогов спинного мозга и по боковым канатикам своей и противоположной стороны через верхние мозжечковые ножки попадает в мозжечок, где оканчивается в области его червя.

4. Задний спино-мозжечковый путь (Флексига) также начинается в области задних рогов спинного мозга и направляется в составе боковых канатиков своей стороны через нижние мозжечковые ножки в червь мозжечка.

Передний и задний спинно-мозжечковые пути проводят импульсы от проприорецепторов.

Нисходящие пути.

1. Пирамидные пути - нисходящие нервные волокна, включающие корково-спинно-мозговые (передний и латеральный) пути и корково-ядерные волокна.

Корково-спинно-мозговой путь начинается от больших пирамидных (двигательных) клеток коры большого мозга в области предцентральной извилины; лицо представлено в ее нижней трети, рука – в средней, нога – в верхней. Волокна латерального пирамидного пути иннервируют мышцы конечностей, а переднего – мышцы шеи, туловища, промежности. В связи с особенностями хода пирамидных путей мышцы конечности получают иннервацию из противоположного полушария, а мышцы шеи, туловища, промежности – из обоих полушарий.

Корково-ядерные волокна также служат для проведения импульсов произвольных движений.

2. Корково-мозжечковый путь обеспечивает координацию движений (согласованность). Его первые нейроны расположены в коре лобной, теменной, затылочной и височной долей большого мозга. К числу нисходящих проводящих путей относится также задний продольный пучок, соединяющий мозговой ствол со спинным мозгом. Перечисленные нисходящие пути оканчиваются в клетках передних рогов спинного мозга или двигательных ядер черепных нервов. Здесь располагаются периферические двигательные нейроны, проводящие импульсы к мышцам и являющиеся одновременно эфферентной частью рефлекторных дуг.

Функциональные системы П.К. Анохина. Принцип гетерохронности развития. Внутрисистемная и межсистемная гетерохрония.

Рассмотрев онтогенез сенсомоторных структур, мы обращаемся к формированию функциональных систем, описанных академиком П.К. Анохиным. Теория функциональных систем рассматривает организм как сложную интегративную структуру, состоящую из множества функциональных систем, каждая из которых своей динамической деятельностью обеспечивает полезный для организма результат. П.К. Анохин оценивает системогенез как избирательное созревание функциональных систем и отдельных составляющих их компонентов в онтогенезе. Наряду с ведущими генетическими и эмбриологическими аспектами созревания функциональных систем в пре- и постнатальном периодах развития системогенез включает в себя закономерности становления поведенческих функций. Основным процессом, осуществляющим подбор функциональных систем для существования в новой (внешней) среде, является ускоренное (гетерохронное) и избирательное созревание центральных и периферических структур. Эти приспособительные реакции организма наследственно закрепляются в фило - и эмбриогенезе. Такое разновременное созревание различных структур зародыша необходимо для концентрации питательных веществ и энергии в определенных системах в заданные возрастные сроки. У человека имеется свой рано созревающий набор функциональных систем, Т.е. свой системогенез. При этом система может начать функционировать, не получив еще полного развития. Для ее формирования необходимы сигналы (раздражения), поступающие из внешней среды. Последовательность созревания отделов центральной нервной системы обусловлена генетически. Спинной мозг начинает дифференцироваться раньше головного и независимо от него. Готовность нервной клетки и всего нейрона к деятельности обусловлена накоплением питательных веществ и наличием миелиновой оболочки, формированием синапсов. Таким образом, в результате ряда последовательных включений, накопления и скачков при ведущем участии высших лобных структур образуется многоуровневая функциональная система.

Симптомы и пророки развития других органов и систем.Иногда обнаружение патологии при НСГ является случайной находкой. III. Систематика методов В-сканирования головного мозгас позиций детской невропатологии и нейрохирургии В зависимости от используемых датчиков проводят линейное сканнирование или секторальное сканнирование. В зависимости от используемого ультразвукового окна различают...

Ларингоспазм. Боли иррадиируют в ухо, провоцируются приемом пищи и глотанием. Болевая точка определяется на боковой поверхности шеи, несколько выше щитовидного хряща. Оказание помощи. Неотложная помощь аналогична той, которая оказывается больным с невралгией тройничного нерва. Глоссалгии. Клиника. Глоссалгии обусловлены поражением периферических соматических образований полости рта, но главным...

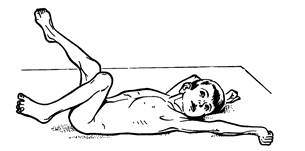

Активности и звукопроизносительной стороны речи. У таких детей тихий, плохо модулированный голос с носовым оттенком. Исследование шейно-тонического рефлекса при детском церебральном параличе с явлениями кривошеи В зависимости от тяжести и распространенности различают следующие формы детских церебральных параличей: спастическую диплегию, спастическую гемиплегию, двойную гемиплегию, ...

У. М., Белова Л. В. «Некоторые вопросы психтерапии в дерматлогии» – «Вестник дерматологии и венерологии» 1982, 11, 62-66. 605.Мирзамухамедов М. А., Сулейманов А. С., Пак С. Т., Шамирзаева М. Х. «Эффективность гипноза и иглорефлексотерапии при некоторых функциональных заболеваниях у детей» – «Медицинский журнал Узбекистана» 1987, 1, 52-54. 606.Мирзоян А. С. «Поэтапная психотерапия сексуальных...

2016-04-28 8 477

Для контроля над работой внутренних органов, двигательных функций, своевременного получения и передачи симпатических и рефлекторных импульсов, используются проводящие пути спинного мозга. Нарушения в передачи импульсов приводит к серьезным сбоям в работе всего организма.

В чём заключается проводящая функция спинного мозга

Под термином «проводящие пути», подразумевается совокупность нервных волокон, обеспечивающих передачу сигналов в различные центры серого вещества. Восходящие и нисходящие пути спинного мозга выполняют основную функцию – передачу импульсов. Принято различать три группы нервных волокон:- Ассоциативные проводящие пути.

- Комиссуральные связи.

- Проекционные нервные волокна.

Чувствительные и двигательные пути обеспечивают прочную взаимосвязь между спинным и головным мозгом, внутренними органами, мышечной системой и опорно-двигательным аппаратом. Благодаря быстрой передаче импульсов, все движения тела осуществляются согласованным образом, без ощутимых усилий со стороны человека.

Чем образованы проводящие спинномозговые пути

Основные проводящие пути образованы связками клеток - нейронов. Такое строение обеспечивает необходимую скорость передачи импульсов.Классификация проводящих путей зависит от функциональных особенностей нервных волокон:

- Восходящие проводящие пути спинного мозга – считывают и передают сигналы: с кожи и слизистых человека, органов жизнеобеспечения. Обеспечивают выполнение функций опорно-двигательного аппарата.

- Нисходящие проводящие пути спинного мозга – передают импульсы непосредственно рабочим органам тела человека – мышечным тканям, железам и т.д. Соединены непосредственно с корковой частью серого вещества. Передача импульсов происходит через спинномозговую нейронную связь, к внутренним органам.

Спинной мозг имеет двойное направление проводящих путей, что обеспечивает быструю импульсную передачу информации от контролируемых органов. Проводниковая функция спинного мозга осуществляется благодаря наличию эффективной передачи импульсов по нервной ткани.

В медицинской и анатомической практике принято использовать следующие термины:

Где располагаются проводящие пути мозга спины

Все нервные ткани располагаются в сером и белом веществе, соединяют спинномозговые рога и кору полушарий.Морфофункциональная характеристика нисходящих проводящих путей спинного мозга ограничивает направление импульсов только в одном направлении. Раздражение синапсов осуществляется от пресинаптической к постсинаптической мембране.

Проводниковой функции спинного и головного мозга соответствуют следующие возможности и расположение основных восходящих и снисходящих путей:

- Ассоциативные проводящие пути – являются «мостиками», соединяющими участки между корой и ядрами серого вещества. Состоят из коротких и длинных волокон. Первые, находятся в пределах одной половины или доли мозговых полушарий.

Длинные волокна способны передавать сигналы через 2-3 сегмента серого вещества. В спинномозговом веществе нейроны образуют межсегментарные пучки. - Комиссуральные волокна – образуют мозолистое тело, соединяющее новообразованные отделы спинного и головного мозга. Расходятся лучистым способом. Расположены в белом веществе мозговой ткани.

- Проекционные волокна – место расположения проводящих путей в спинном мозге позволяет импульсам максимально быстро достигать коры полушарий. По характеру и функциональным особенностям, проекционные волокна делятся на восходящие (афферентные пути) и нисходящие.

Первые разделяют на экстерорецептивные (зрение, слух), проприорецептивные (двигательные функции), интерорецептивные (связь с внутренними органами). Рецепторы располагаются между позвоночным столбом и гипоталамусом.

Анатомия проводящих путей достаточно сложна для человека, не имеющего медицинского образования. Но нейронная передача импульсов и является тем, что делает организм человека единым целым.

Последствия повреждений проводящих путей

Чтобы понять нейрофизиологию сенсорных и двигательных путей, следует немного познакомиться с анатомией позвоночника. Спинной мозг имеет структуру, во многом напоминающую цилиндр, окруженный мышечной тканью. Внутри серого вещества проходят проводящие пути, контролирующие работу внутренних органов, а также двигательные функции. Ассоциативные проводящие пути отвечают за болевые и тактильные ощущения. Двигательные – за рефлекторные функции организма.

Внутри серого вещества проходят проводящие пути, контролирующие работу внутренних органов, а также двигательные функции. Ассоциативные проводящие пути отвечают за болевые и тактильные ощущения. Двигательные – за рефлекторные функции организма.

В результате травмы, пороков развития или заболеваний спинного мозга, проводимость может снизиться или полностью прекратиться. Происходит это по причине отмирания нервных волокон. Для полного нарушения проводимости импульсов спинного мозга характерна парализация, отсутствие чувствительности конечностей. Начинаются сбои в работе внутренних органов, за которые отвечает поврежденная нейронная связь. Так, при поражении нижней части спинного мозга, наблюдается недержание мочи и самопроизвольная дефекация.

Рефлекторная и проводниковая деятельность спинного мозга нарушается сразу после возникновения дегенеративных патологических изменений. Происходит отмирание нервных волокон, тяжело поддающихся восстановлению. Болезнь быстро прогрессирует и наступает грубое нарушение проводимости. По этой причине приступать к медикаментозному лечению необходимо как можно раньше.

Как восстановить проходимость в спинном мозге

Лечение непроводимости в первую очередь связано с необходимостью прекращения отмирания нервных волокон, а также устранению причин, ставших катализатором патологических изменений.Медикаментозное лечение

Заключается в назначении препаратов, препятствующих отмиранию клеток мозга, а также достаточному кровоснабжения поврежденного участка спинного мозга. При этом учитываются возрастные особенности проводящей функции спинного мозга, а также серьезность травмы или заболевания.Для дополнительной стимуляции нервных клеток проводится лечение электрическими импульсами, помогающее поддерживать мышечный тонус.

Хирургическое лечение

Операция по восстановлению проводимости спинного мозга затрагивает два основных направления:- Устранение катализаторов, ставших причиной парализации работы нейронных связей.

- Стимуляция спинного мозга с целью восстановления потерянных функций.

Народная медицина при нарушении проводимости

Народные средства при нарушении проводимости спинного мозга, если и используются, должны применяться с особой осторожностью, чтобы не привести к ухудшению состояния пациента.Особой популярностью пользуются:

Полностью восстановить нейронные связи после травмы достаточно сложно. Многое зависит от быстрого обращения в медицинский центр и квалифицированной помощи нейрохирурга. Чем больше времени пройдет от начала дегенеративных изменений, тем меньше шансов на восстановление функциональных возможностей спинного мозга.

Проводящие пути спинного мозга являются афферентными и эфферентными звеньями рефлекторных дуг, замыкающихся на различных уровнях головного мозга. Они соединяют различные уровни спинного мозга с различными частями головного мозга. По одним из них импульсы направляются из спинного мозга в головной, по другим - в обратном направлении. Первые называются восходящими, вторые - нисходящими.

Восходящие пути . К восходящим путям спинного мозга относятся:

1. Путь глубокой чувствительности по задним столбам - пучок Голля и пучок Бурдаха.

2. Путь кожной чувствительности по боковым столбам спинного мозга - спиноталамический пучок.

3. Мозжечковые пути по боковым столбам спинного мозга, прямой мозжечковый путь Флексига и перекрестный пучок Говерса.

Пути глубокой чувствительности . Клетки первого нейрона глубокой чувствительности лежат в межпозвоночных узлах, являющихся протонейронами или первыми нейронами всех видов чувствительности. Периферические отростки этих клеток в виде чувствительных порций периферических нервов оканчиваются в специальных рецепторах в мышцах, сухожилиях, суставах. Центральные отростки клеток в виде задних корешков направляются в спинной мозг. Заднекорешковые волокна, проводящие глубокую чувствительность, не заходя в серое вещество спинного мозга, всей своей массой образуют задние столбы спинного мозга. В месте вхождения в спинной мозг волокна глубокой чувствительности делятся на короткие нисходящие и длинные восходящие. Последние в виде пучков Голля и Бурдаха, не прерываясь и не перекрещиваясь в спинном мозгу, поднимаются до продолговатого мозга, где и заканчиваются в ядрах продолговатого мозга. От клеток последних начинаются волокна второго нейрона путей глубокой чувствительности.

Волокна второго нейрона переходят на противоположную сторону (перекрест медиальной петли) и в составе медиальной петли доходят до латерального ядра зрительного бугра, где расположены клетки третьего нейрона глубокой чувствительности.

Отсюда волокна через заднее бедро внутренней капсулы направляются к коре головного мозга, распределяясь главным образом в области передней и отчасти задней центральных извилин и теменной доли.

Таким образом, весь путь глубокой чувствительности состоит из трех последовательно сочлененных нейронов. По ним проводится мышечно-суставное чувство, вибрационная и тактильная чувствительность. Тактильная чувствительность, как уже было сказано, проводится двумя путями. Более элементарные тактильные раздражения распространяются путями кожной чувствительности, более сложные (локализация, дискриминация, двумерно-пространственная чувствительность) - путями глубокой чувствительности.

В спинном мозгу пучок Голля расположен более медиально и передает чувствительность от ног и нижних отделов туловища. Пучок Бурдаха лежит более латерально и проводит чувствительность от рук и верхних отделов туловища.

Методика исследования глубокой чувствительности . Мышечно-суставное чувство исследуется таким образом. Больной с закрытыми глазами должен определить, в каком направлении исследователь производит пассивные движения в суставах пальцев или более крупных суставах рук и ног, либо описать положение, в котором находится его рука или нога, которой предварительно придана та или иная поза.

Вибрационная чувствительность исследуется при помощи камертона. Ножку звучащего камертона ставят на тот или иной костный выступ (лодыжки, шиловидные отростки, надколенник, ребра и др.). В секундах определяется время, в течение которого исследуемый ощущает вибрацию. Необходимо помнить, что при поражении задних столбов вибрационная чувствительность выпадает раньше других видов чувствительности.

Чувство локализации. Больной с закрытыми глазами должен точно указать место прикосновения к коже. В норме допускается ошибка в пределах 1 см.

Чувство давления. В норме человек определяет увеличение производимого давления на 1/20 или 1/40 первоначальной величины при давлении в пределах 75-200 г. Рука больного при этом должна лежать на подставке.

Сложные виды чувствительности. Дискриминационная чувствительность исследуется при помощи циркуля Вебера. В норме способность дискриминации двух одновременно наносимых раздражений не одинакова на различных участках тела (от 2 до 60 мм).

Двумерно-пространственная чувствительность определятся таким образом, что больной с закрытыми глазами называет цифры или простые фигуры, рисуемые пальцем исследователя на том или ином участке тела (линии, крестики, цифры).

Семиотика и топическая диагностика поражения путей глубокой чувствительности . В зависимости от поражения того или иного звена глубокой чувствительности отмечаются нарушения ее в определенном участке тела. При поражении периферических нервов глубокая чувствительность страдает в зонах, иннервируемых данными нервами. Обычно при этом выпадает и кожная чувствительность. Поражение задних корешков до вхождения их в спинной мозг влечет за собой корешковое расстройство всех видов чувствительности, в том числе глубокой. Проводниковый тип поражения глубокой чувствительности имеет место при поражении проводников в спинном мозгу и других отделах центральной нервной системы вплоть до коры головного мозга.

При одностороннем поражении пучков Голля и Бурдаха в спинном мозгу нарушение глубокой чувствительности отмечается на стороне поражения. Повреждение более высоких уровней (ствол, зрительный бугор, кора) вызывает чувствительные расстройства на противоположной очагу стороне.

Нарушение глубокой чувствительности лишает больного возможности производить тонкие движения, определять предмет ощупыванием. Движения больного становятся некоординированными, атактичными вследствие того, что в кинестетические клетки двигательного анализатора коры головного мозга не поступают нормальные сигналы с сокращающейся мышцы, сухожилия, сустава, находящегося в движении.

Эти расстройства наиболее выражены при поражении проводников глубокой чувствительности в спинном мозгу (спинальная атаксия).

Спинальная атаксия наиболее ярко проявляется в позе Ромберга. Больному предлагают стать со сдвинутыми пятками и носками и вытянутыми вперед или в стороны руками. При наличии атаксии больному в этой позе стоять трудно. При закрывании глаз атаксия резко усиливается и больной без поддержки падает. Походка больного становится неуверенной. Он высоко поднимает ноги и с силой, ударяя пятками, ставит их на пол. В темноте без достаточного контроля зрения ходьба становится невозможной. С закрытыми глазами больной не может дотронуться указательным пальцем до кончика своего носа (пальценосовая проба), коснуться пяткой одной ноги колена другой и прямо провести ею по передней поверхности голени вверх и вниз (пяточно-коленная проба).

Пути кожной чувствительности . Периферические отростки клеток межпозвоночных ганглиев (протонейрона) в составе чувствительной порции периферических нервов оканчиваются в специальных рецепторах кожи. Центральные отростки в составе задних корешков направляются в спинной мозг. Корешковые волокна кожной чувствительности входят в спинной мозг, образуя зону Лисауэра. Коллатерали этих волокон оканчиваются у клеток желатинозной субстанции, покрывающей периферию заднего рога. Волокна клеток желатинозной субстанции заканчиваются в клетках основания заднего рога, которые являются клетками второго нейрона в проведении кожной чувствительности.

От клеток заднего рога проводники кожной чувствительности направляются через переднюю спайку на противоположную сторону, предварительно поднявшись кверху на 2-3 сегмента еще на своей стороне. Переходя на противоположную сторону, они образуют на периферии бокового столба так называемый спиноталамический путь. Волокна спиноталамического пучка, не прерываясь, проходят через продолговатый мозг, варолиев мост, средний мозг, вверх до зрительного бугра, его латерального ядра, где расположены клетки третьего нейрона кожной чувствительности. Отсюда проводники кожной чувствительности через заднее бедро внутренней капсулы направляются в основном к задней центральной извилине и теменной доле - корковому кожному анализатору. Таким образом, путь кожной чувствительности, как и глубокой, складывается из трех последовательно сочлененных нейронов. В спиноталамическом пучке волокна, несущие импульсы кожной чувствительности от ног, расположены более латерально, а волокна, проводящие чувствительность от вышележащих отделов туловища и рук, - более медиально.

Пути кожной чувствительности проводят болевую, тепловую, холодовую и отчасти тактильную чувствительность. Как было указано выше, тактильная чувствительность осуществляется главным образом проводниками глубокой чувствительности.

Методика исследования кожной чувствительности . Болевая чувствительность исследуется при помощи нанесения уколов булавкой на различные участки тела. Исследователь старается наносить раздражения равномерно. Для сравнения уколы делают «а симметричных участках кожи. При этом исследуемый лежит на кровати с закрытыми глазами. Температурная чувствительность определяется при помощи термоэстезиометра Рота или пробирок с теплой и холодной водой. В норме человек различает разницу температуры 1-2°.

Исследование тактильной чувствительности производится таким образом: каждое прикосновение к коже (ваткой, кисточкой) больной должен подтвердить словом «да» или счетом. При этом полезно менять ритм прикосновения. В отдельных случаях, когда необходимо провести особо тонкое исследование чувствительности, проверяется волосковая чувствительность при помощи набора волосков и щетинок.

По характеру, степени и интенсивности различают следующие виды расстройства кожной чувствительности.

1. Полная утрата кожной чувствительности на том или ином участке поверхности тела носит название анестезии. В более узком смысле под анестезией понимают утрату тактильной чувствительности. Нарушение болевой чувствительности называется анальгезией, температурной - терманестезией.

2. Понижение кожной чувствительности носит название гипестезии. В зависимости от снижения того или иного вида чувствительности говорят о гипальгезии, термогипестезии.

3. Повышение чувствительности - гиперестезия - возникает обычно вследствие понижения порога возбудимости и встречается значительно реже, главным образом при ирритативных процессах в соответствующих проводящих путях и общем повышении возбудимости нервной системы.

4. Извращенное восприятие раздражений, когда один вид чувствительного раздражения воспринимается больным как другой (например, холодовое как тепловое, тактильное как болевое), носит название дизестезии. Последняя чаще всего входит как один из компонентов в феномен гиперпатии.

5. Ощущения в виде ползания мурашек, онемения, стягивания, чувства прохождения электрического тока и др., возникающие самостоятельно в том или ином участке тела без нанесения раздражения извне, носят название парестезии.

6. Особое качественное расстройство чувствительности, наблюдаемое чаще всего при поражениях зрительного бугра, называется гиперпатией. Этот вид расстройства чувствительности характеризуется повышением порога возбудимости, отсутствием возможности локализовать, раздражение, стиранием качественного различия между раздражителями, неприятной, тягостной эмоциональной окраской ощущения, резкой двигательно-аффективной реакцией больного, а также длительным последействием (ощущение у больного продолжается и после прекращения раздражения).

7. Спонтанные боли могут возникать без нанесения раздражения извне в той или иной иннервационной зоне нерва, корешка или проводника. Особо выделяют так называемые центральные боли при поражении зрительного бугра.

Семиотика и топическая диагностика поражения кожной чувствительности . Вовлечение в процесс одного или многих периферических нервов влечет за собой нарушение кожной чувствительности в зонах иннервации данными нервами. Такой тип расстройства чувствительности носит название периферического, или дистального. При множественном поражении периферических нервов (полиневрит) чувствительность расстраивается в дистальных отделах рук и ног, принимая форму «перчаток» и «чулок». Разумеется, при поражении периферических нервов нарушение кожной чувствительности в той или иной степени сочетается с другими видами чувствительных расстройств, а также с двигательными нарушениями. Характерным для поражения периферических нервов являются боли, болезненность по ходу нервных стволов и болевые симптомы натяжения нервов.

При поражении задних корешков до входа их в спинной мозг наблюдается корешковый тип расстройства чувствительности, причем страдают в разной степени все виды чувствительности, как кожной, так и глубокой, в пределах пораженных корешков. Боли как спонтанные, так и при натяжении корешков являются частым спутником вовлечения в процесс задних корешков.

Поражение заднего рога влечет за собой выпадение чувствительности по сегментарному типу на одноименной стороне, на участке, соответствующем пораженным сегментам. При одностороннем поражении нижнешейных и верхнегрудных сегментов выпадение чувствительности принимает форму «полукуртки». Характерным для поражения заднего рога является диссоциированный тип расстройства чувствительности (страдает болевая и температурная чувствительность, а глубокая и тактильная сохранены). Такая диссоциация чувствительных расстройств патогномонична для сирингомиелии . Нередко поражение заднего рога сопровождается упорными болями, по характеру напоминающими симпаталгии.

При поражении передней спайки отмечаются двусторонние сегментарные расстройства чувствительности тоже диссоциированного типа. При вовлечении в процесс нижнешейных и грудных сегментов обеих сторон расстройство чувствительности принимает форму «куртки».

При поражении спиноталамического пучка расстройства кожной чувствительности носят проводниковый характер. Ниже повреждения на противоположной очагу стороне выпадает температурная и болевая чувствительность. Для быстрой ориентировки в отношении уровня чувствительных расстройств можно руководствоваться следующими опознавательными пунктами: D2 соответствует подмышечным впадинам, D4-D5 - уровню сосков, D8 - уровню подреберья, D10 - уровню лупка, D12 - уровню паховых складок. Однако нужно иметь в виду, что верхняя граница расстройства кожной чувствительности оказывается на 2-3 сегмента ниже предполагаемого спинального патологического очага.

Поражение проводников кожной чувствительности в области ствола мозга (выше перекреста чувствительных путей), зрительного бугра, внутренней капсулы, коры мозга также вызывает нарушения на противоположной половине тела.

Восходящие мозжечковые пути . Прямой мозжечковый путь Флексига - двухнейронная связь спинного мозга с мозжечком. Аксоны клеток межпозвоночных узлов (первый нейрон) по задним корешкам входят в спинной мозг и оканчиваются в группе клеток, известных под названием столба Кларка. Отсюда аксоны второго нейрона (пучок Флексига) по периферии задней части бокового столба спинного мозга своей стороны поднимаются вверх до продолговатого мозга и в составе нижней мозжечковой ножки оканчиваются в коре червя мозжечка (верхний его отдел).

Боковой мозжечковый путь Говерса состоит из двух нейронов. Аксоны клеток межпозвоночных узлов (первый нейрон) в составе задних корешков проходят в спинной мозг, где оканчиваются в клетках основания заднего рога (второй нейрон). Аксоны последних частью на своей стороне, а большей частью - на противоположной (перекрест в белой спайке) поднимаются вверх в составе периферического отдела вентральной части бокового столба до варолиева моста. Далее он огибает переднюю ножку мозжечка и вступает в передний мозговой парус, где после перекреста оканчивается в черве мозжечка, в нижних его отделах.

Изолированное поражение этих путей встречается редко. Вовлечение их в патологический процесс обычно вызывает мозжечковую атаксию на одноименной очагу стороне.