Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Межуточный мозг сформировался из второго мозгового пузыря, располагается на внутренней поверхности полушарий под мозолистым телом и сводом, включает в себя два зрительных бугра (в каждом из полушарий). Между ними сохранилась узкая щель (следы бывшего мозгового пузыря), называемая третьим желудочком. Под дном третьего желудочка находится подбугровая (гипоталамическая) область, тесно связанная с гипофизом (железа внутренней секреции) двух сторонними связями и образующая нейроэндокринную систему. Исходя из данных эмбриологии, первичный передний мозговой пузырь в своем дальнейшем развитии делится на два - конечный и межуточный. Отсюда в своей деятельности кора, подкорка и межуточный мозг тесно связаны. Все эти образования выполняют очень сложные функции приспособления к внешней среде (адаптации). Ведущая роль при этом принадлежат коре головного мозга и подкорковым образованиям. По данным К.М. Быкова, деятельность межуточного мозга и других отделов мозга, расположенных выше среднего мозга, заключается в видоизменении и объединении рефлексов, в установлении новых форм рефлекторной деятельности.

Сложное строение межуточного мозга, многочисленные двусторонние связи с различными разделами нервной системы обеспечивают участие его в разнообразных и сложных функциях, направленных на регулирование деятельности внутри самого организма и уравновешивание организма в условиях постоянно меняющейся внешней среды под общим контролем коры больших полушарий

> Строение и функции больших полушарий головного мозга

Подкорковые узлы. Функции долей больших полушарий. Конечный мозг в онтогенезе развивается из переднего мозгового пузыря и представлен двумя полушариями. Полушария мозга построены из серого вещества (клетки) и белого вещества (волокна или проводящие пути). Новая кора (неокортекс) у человека составляет 96% всей поверхности больших полушарий. Большей частью она характеризуется шестислойным строением. Волокна коры представляют собой отростки нейронов. В коре головного мозга выделяют лобную, теменную, височную и затылочную доли.

Строение подкорковых узлов достаточно сложно. Так, для полосатого тела характерно наличие как крупных, так и мелких полигональных клеток, отличающихся хроматофильной цитоплазмой и большим количеством дендритов. В структуре бледного шара преобладают треугольные и веретенообразные клетки, много волокнистых образований.

Подкорковые узлы связаны между собой, а также с корой, межуточным и средним мозгом. Связь подкорковых узлов с корой осуществляется через зрительный бугор и его проводники.

В функциональном отношении подкорковые узлы, являясь базой непроизвольных движений, принимают участие в сложных двигательных актах. Они являются также базой сложных безусловных рефлексов - пищевого, оборонительного, ориентировочного, полового др., и которые составляют фундамент высшей нервной деятельности. Каждый из этих рефлексов осуществляется через скелетную мускулатуру. Тесная связь подкорковых образований с вегетативными центрами указывает на то, что они являются регуляторами вегетативных функций, выполняют эмоционально-выразительные, защитные движения и автоматические установки, регулируют мышечный тонус, уточняют вспомогательные движения при перемене положения тела.

Лобная доля занимает передний фасад мозгового полушаpия и представляет собой участок коры, отграниченный от теменной доли (сзади) роландовой бороздой и от височной доли (снизу) сильвиевой бороздой. Средние отделы обеспечивают движение верхних конечностей и особенно мелкую моторику пальцев рук. Верхние отделы иннервируют нижние конечности. Установлено, что поле 4, особенно в нижней его части, сдвинуто в роландову борозду, а на наружной поверхности занимает область нижней лобной извилины, имеющей отношение к речи (поля 44 и 45). Рядом с отделами, ин нервирующими артикуляционную мускулатуру, располагается участок коры, обеспечивающий общую и мелкую моторику рук.

Теменная доля занимает верхнебоковой фасад полушария. Границей ее является спереди роландова борозда, снизу сильвиева борозда, сзади непостоянная передняя затылочная борозда. Третичное поле теменной области (поле 39) располагается на стыке теменной, затылочной и височной областей и выполняет сложную функцию формирования зрительно-пространственного синтеза (конструктивный праксис) - ориентация в пространстве и в схеме тела. Становление этого отдела теменной области происходит значительно позже и в тесном сотрудничестве со зрительной и слуховой долями мозга.

Затылочная доля занимает задний отдел мозговых полушарий, тесно связана с теменной и височной долями мозга и не имеет выраженных границ. В поле 17 фиксируются не элементарные формы зрительного анализа и синтеза, а комплексные. Вторичное поле 18 надстроилось над первичным и выполняет в содружестве с другими отделами функцию зрительного восприятия. Наиболее сложным по структуре является третичное поле 19, расположенное на наружной поверхности коры (зона перекрытия с височной и теменной областью) и тесно связанное с речью.

Височная доля мозга занимает нижнебоковой фасад полушария. Этот участок коры отграничен от лобной и теменной долей сильвиевой бороздой. Граница с затылочной долей условная. На наружной поверхности височной доли располагаются три височные борозды: верхняя, средняя и нижняя. Между ними находятся соответствующие височные извилины. В ней располагаются поля 41 и 42 - первичные (проекционные) поля слуховой зоны, поле 21 имеется только у человека и связано с восприятием и удержанием в памяти словосочетаний (лексико-грамматических структур). Эта область коры тесно связана с премоторными отделами лобной области коры, обеспечивая возможность речевого развития ребенка, а также повороты головы и глаз на звук (в сторону звучащего тела).

Лимбическая область коры головного мозга сохранилось как воздействие на эмоциональную сферу, состояние соматических и висцеральных функций.

6. Строение и функции больших полушарий головного мозга

Подкорковые узлы. Функции долей больших полушарий. Конечный мозг в онтогенезе развивается из переднего мозгового пузыря и представлен двумя полушариями. Полушария мозга построены из серого вещества (клетки) и белого вещества (волокна или проводящие пути). Новая кора (неокортекс) у человека составляет 96% всей поверхности больших полушарий. Большей частью она характеризуется шестислойным строением. Волокна коры представляют собой отростки нейронов. В коре головного мозга выделяют лобную, теменную, височную и затылочную доли.

Строение подкорковых узлов достаточно сложно. Так, для полосатого тела характерно наличие как крупных, так и мелких полигональных клеток, отличающихся хроматофильной цитоплазмой и большим количеством дендритов. В структуре бледного шара преобладают треугольные и веретенообразные клетки, много волокнистых образований.

Подкорковые узлы связаны между собой, а также с корой, межуточным и средним мозгом. Связь подкорковых узлов с корой осуществляется через зрительный бугор и его проводники.

В функциональном отношении подкорковые узлы, являясь базой непроизвольных движений, принимают участие в сложных двигательных актах. Они являются также базой сложных безусловных рефлексов - пищевого, оборонительного, ориентировочного, полового др., и которые составляют фундамент высшей нервной деятельности. Каждый из этих рефлексов осуществляется через скелетную мускулатуру. Тесная связь подкорковых образований с вегетативными центрами указывает на то, что они являются регуляторами вегетативных функций, выполняют эмоционально-выразительные, защитные движения и автоматические установки, регулируют мышечный тонус, уточняют вспомогательные движения при перемене положения тела.

Лобная доля занимает передний фасад мозгового полушаpия и представляет собой участок коры, отграниченный от теменной доли (сзади) роландовой бороздой и от височной доли (снизу) сильвиевой бороздой. Средние отделы обеспечивают движение верхних конечностей и особенно мелкую моторику пальцев рук. Верхние отделы иннервируют нижние конечности. Установлено, что поле 4, особенно в нижней его части, сдвинуто в роландову борозду, а на наружной поверхности занимает область нижней лобной извилины, имеющей отношение к речи (поля 44 и 45). Рядом с отделами, ин нервирующими артикуляционную мускулатуру, располагается участок коры, обеспечивающий общую и мелкую моторику рук.

Теменная доля занимает верхнебоковой фасад полушария. Границей ее является спереди роландова борозда, снизу сильвиева борозда, сзади непостоянная передняя затылочная борозда. Третичное поле теменной области (поле 39) располагается на стыке теменной, затылочной и височной областей и выполняет сложную функцию формирования зрительно-пространственного синтеза (конструктивный праксис) - ориентация в пространстве и в схеме тела. Становление этого отдела теменной области происходит значительно позже и в тесном сотрудничестве со зрительной и слуховой долями мозга.

Затылочная доля занимает задний отдел мозговых полушарий, тесно связана с теменной и височной долями мозга и не имеет выраженных границ. В поле 17 фиксируются не элементарные формы зрительного анализа и синтеза, а комплексные. Вторичное поле 18 надстроилось над первичным и выполняет в содружестве с другими отделами функцию зрительного восприятия. Наиболее сложным по структуре является третичное поле 19, расположенное на наружной поверхности коры (зона перекрытия с височной и теменной областью) и тесно связанное с речью.

Височная доля мозга занимает нижнебоковой фасад полушария. Этот участок коры отграничен от лобной и теменной долей сильвиевой бороздой. Граница с затылочной долей условная. На наружной поверхности височной доли располагаются три височные борозды: верхняя, средняя и нижняя. Между ними находятся соответствующие височные извилины. В ней располагаются поля 41 и 42 - первичные (проекционные) поля слуховой зоны, поле 21 имеется только у человека и связано с восприятием и удержанием в памяти словосочетаний (лексико-грамматических структур). Эта область коры тесно связана с премоторными отделами лобной области коры, обеспечивая возможность речевого развития ребенка, а также повороты головы и глаз на звук (в сторону звучащего тела).

Лимбическая область коры головного мозга сохранилось как воздействие на эмоциональную сферу, состояние соматических и висцеральных функций.

7. Цитоархитектоника коры больших полушарий. Первичные, вторичные и третичные корковые зоны

Первичные поля непосредственно связаны с периферией, в них либо начинается путь (пирамидный путь от лобной области коры), либо заканчивается (зрительный путь в затылочной доле, слуховой путь в височной доле, путь общей и глубокой чувствительности - в теменной доле мозга). Вторичные поля, надстраиваясь над первичными, выполняют сложную интегративную функцию в организации двигательных актов, таких, как повороты головы и глаз, головы и всего тела, хватательные движения руки, переключения в общей и артикуляционной мускулатуре. Наибольшее значение в речевой функции имеют третичные поля доминантного полушария мозга. Получая мощные импульсы от всех отделов коры головного мозга и нижележащих отделов, третичные поля коры играют важную роль в регуляции состояний активности, приводя их в соответствие с формулируемыми замыслами и намерениями. Наряду с регуляцией состояния активности, префронтальные области мозга принимают участие в формировании поведения человека. В заключение необходимо отметить тесную связь трех функциональных блоков, обусловливающих формирование сложной саморегулирующейся системы, называемой рефлекторным кольцом. Каждое ее звено включает афферентные и эфферентные компоненты и определяет характер психической деятельности (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев). Микроскопическое изучение коры больших полушарий, начатое отечественным ученым профессором В.А. Бецем в 1869 г.. Т. Мейнертом и другими, показало, что ее строение (архитектоника) неодинаково. Образующие кору клетки и волокон имеют в разных областях некоторые особенности структуры. В связи с этим кору делят на ряд участков (полей), характеризующихся толщиной и плотностью корковых слоев и особенностью строения составных элементов (рис. 32). Ряд авторов выделяли различное количество полей в коре больших полушарий. Так, К. Бродман выделял 52 поля, К. Экономо - 109 о. Фогт - 180, г. Коскинас - 119. В настоящее время нейрогистологии принят шестислойный тип строения коры больших полушарий (рис. 33). Выделяются следующие слои: первый - зональный - возникает рано, имеет светлую структуру, беден клетками; второй - наружный зернистый (преобладают клетки зерна); третий - слой пирамидных клеток; четвертый - внутренний зернистый (преобладают мелкие клетки-зерна); пятый слой - ганглионарный - встречаются большие пирамидные клетки; шестой мультиформный, образован клетками треугольной и веретенообразной формы и чаще делится на два подслоя.

Симптомы и пророки развития других органов и систем.Иногда обнаружение патологии при НСГ является случайной находкой. III. Систематика методов В-сканирования головного мозгас позиций детской невропатологии и нейрохирургии В зависимости от используемых датчиков проводят линейное сканнирование или секторальное сканнирование. В зависимости от используемого ультразвукового окна различают...

Ларингоспазм. Боли иррадиируют в ухо, провоцируются приемом пищи и глотанием. Болевая точка определяется на боковой поверхности шеи, несколько выше щитовидного хряща. Оказание помощи. Неотложная помощь аналогична той, которая оказывается больным с невралгией тройничного нерва. Глоссалгии. Клиника. Глоссалгии обусловлены поражением периферических соматических образований полости рта, но главным...

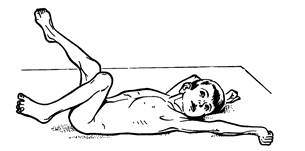

Активности и звукопроизносительной стороны речи. У таких детей тихий, плохо модулированный голос с носовым оттенком. Исследование шейно-тонического рефлекса при детском церебральном параличе с явлениями кривошеи В зависимости от тяжести и распространенности различают следующие формы детских церебральных параличей: спастическую диплегию, спастическую гемиплегию, двойную гемиплегию, ...

У. М., Белова Л. В. «Некоторые вопросы психтерапии в дерматлогии» – «Вестник дерматологии и венерологии» 1982, 11, 62-66. 605.Мирзамухамедов М. А., Сулейманов А. С., Пак С. Т., Шамирзаева М. Х. «Эффективность гипноза и иглорефлексотерапии при некоторых функциональных заболеваниях у детей» – «Медицинский журнал Узбекистана» 1987, 1, 52-54. 606.Мирзоян А. С. «Поэтапная психотерапия сексуальных...

СОДЕРЖАНИЕ: Кора больших полушарий головного мозга, слой серого вещества толщиной 1-5 мм, покрывающий полушария большого мозга млекопитающих животных и человека. Эта часть головного мозга, развившаяся на поздних этапах эволюции животного мира, играет исключительно важную роль в осуществлении психической, или высшей нервной деятельности, хотя эта деятельность является результатом работы мозга как единого целого.

Кора больших полушарий головного мозга , слой серого вещества толщиной 1-5 мм, покрывающий полушария большого мозга млекопитающих животных и человека. Эта часть головного мозга, развившаяся на поздних этапах эволюции животного мира, играет исключительно важную роль в осуществлении психической, или высшей нервной деятельности, хотя эта деятельность является результатом работы мозга как единого целого. Благодаря двусторонним связям с нижележащими отделами нервной системы, кора может участвовать в регуляции и координации всех функций организма. У человека кора составляет в среднем 44% от объёма всего полушария в целом. Её поверхность достигает 1468-1670 см2.

Строение коры . Характерной особенностью строения коры является ориентированное, горизонтально-вертикальное распределение составляющих её нервных клеток по слоям и колонкам; таким образом, корковая структура отличается пространственно упорядоченным расположением функционирующих единиц и связей между ними. Пространство между телами и отростками нервных клеток коры заполнено нейроглией и сосудистой сетью (капиллярами). Нейроны коры подразделяются на 3 основных типа: пирамидные (80-90% всех клеток коры), звездчатые и веретенообразные. Основные функциональный элемент коры - афферентно-эфферентный (т. е. воспринимающий центростремительные и посылающий центробежные стимулы) длинноаксонный пирамидный нейрон. Звездчатые клетки отличаются слабым развитием дендритов и мощным развитием аксонов, которые не выходят за пределы поперечника коры и охватывают своими разветвлениями группы пирамидных клеток. Звездчатые клетки выполняют роль воспринимающих и синхронизирующих элементов, способных координировать (одновременно тормозить или возбуждать) пространственно близкие группы пирамидных нейронов. Корковый нейрон характеризуется сложным субмикроскопическим строением.Различные по топографии участки коры отличаются плотностью расположения клеток, их величиной и другими характеристиками послойной и колончатой структуры. Все эти показатели определяют архитектуру коры, или её цитоархитектонику Наиболее крупные подразделения территории коры - древняя (палеокортекс), старая (архикортекс), новая (неокортекс) и межуточная кора. Поверхность новой коры у человека занимает 95,6%, старой 2,2%, древней 0,6%, межуточной 1,6%.

Если представить себе кору мозга в виде единого покрова (плаща), одевающего поверхность полушарий, то основная центральная часть его составит новая кора, в то время как древняя, старая и межуточная займут место на периферии, т. е. по краям этого плаща. Древняя кора у человека и высших млекопитающих состоит из одного клеточного слоя, нечетко отделённого от нижележащих подкорковых ядер; старая кора полностью отделена от последних и представлена 2-3 слоями; новая кора состоит, как правило, из 6-7 слоев клеток; межуточные формации - переходные структуры между полями старой и новой коры, а также древней и новой коры - из 4-5 слоев клеток. Неокортекс подразделяется на следующие области: прецентральную, постцентральную, височную, нижнетеменную, верхнетеменную, височно-теменно-затылочную, затылочную, островковую и лимбическую. В свою очередь, области подразделяются на подобласти и поля. Основной тип прямых и обратных связей новой коры - вертикальные пучки волокон, приносящие информацию из подкорковых структур к коре и посылающие её от коры в эти же подкорковые образования. Наряду с вертикальными связями имеются внутрикортикальные - горизонтальные - пучки ассоциативных волокон, проходящие на различных уровнях коры и в белом веществе под корой. Горизонтальные пучки наиболее характерны для I и III слоев коры, а в некоторых полях для V слоя.

Горизонтальные пучки обеспечивают обмен информацией как между полями, расположенными на соседних извилинах, так и между отдалёнными участками коры (например, лобной и затылочной).

Функциональные особенности коры обусловливаются упомянутым выше распределением нервных клеток и их связей по слоям и колонкам. На корковые нейроны возможна конвергенция (схождение) импульсов от различных органов чувств. Согласно современным представлениям, подобная конвергенция разнородных возбуждений - нейрофизиологический механизм интегративной деятельности головного мозга, т. е. анализа и синтеза ответной деятельности организма. Существенное значение имеет и то, что нейроны сведены в комплексы, по-видимому, реализующие результаты конвергенции возбуждений на отдельные нейроны. Одна из основных морфо-функциональных единиц коры - комплекс, называемый колонкой клеток, который проходит через все корковые слои и состоит из клеток, расположенных на одном перпендикуляре к поверхности коры. Клетки в колонке тесно связаны между собой и получают общую афферентную веточку из подкорки. Каждая колонка клеток отвечает за восприятие преимущественно одного вида чувствительности. Например, если в корковом конце кожного анализатора одна из колонок реагирует на прикосновение к коже, то другая - на движение конечности в суставе. В зрительном анализаторе функции восприятия зрительных образов также распределены по колонкам. Например, одна из колонок воспринимает движение предмета в горизонтальной плоскости, соседняя - в вертикальной и т. п.

Второй комплекс клеток новой коры - слой - ориентирован в горизонтальной плоскости. Полагают, что мелкоклеточные слои II и IV состоят в основном из воспринимающих элементов и являются «входами» в кору. Крупноклеточный слой V - выход из коры в подкорку, а среднеклеточный слой III - ассоциативный, связывающий между собой различные корковые зоны

Локализация функций в коре характеризуется динамичностью в силу того, что, с одной стороны, имеются строго локализованные и пространственно отграниченные зоны коры, связанные с восприятием информации от определенного органа чувств, а с другой - кора является единым аппаратом, в котором отдельные структуры тесно связаны и в случае необходимости могут взаимозаменяться (т. н. пластичность корковых функций). Кроме того, в каждый данный момент корковые структуры (нейроны, поля, области) могут образовывать согласованно действующие комплексы, состав которых изменяется в зависимости от специфических и неспецифических стимулов, определяющих распределение торможения и возбуждения в коре. Наконец, существует тесная взаимозависимость между функциональным состоянием корковых зон и деятельностью подкорковых структур. Территории коры резко различаются по своим функциям. Большая часть древней коры входит в систему обонятельного анализатора. Старая и межуточная кора, будучи тесно связанными с древней корой как системами связей, так и эволюционно, не имеют прямого отношения к обонянию. Они входят в состав системы, ведающей регуляцией вегетативных реакций и эмоциональных состояний. Новая кора - совокупность конечных звеньев различных воспринимающих (сенсорных) систем (корковых концов анализаторов).

Принято выделять в зоне того или иного анализатора проекционные, или первичные, и вторичные, поля, а также третичные поля, или ассоциативные зоны. Первичные поля получают информацию, опосредованную через наименьшее количество переключений в подкорке (в зрительном бугре, или таламусе, промежуточного мозга). На этих полях как бы спроецирована поверхность периферических рецепторов.В свете современных данных, проекционные зоны нельзя рассматривать как устройства, воспринимающие раздражения «точку в точку». В этих зонах происходит восприятие определенных параметров объектов, т. е. создаются (интегрируются) образы, поскольку данные участки мозга отвечают на определенные изменения объектов, на их форму, ориентацию, скорость движения и т. п.

Корковые структуры играют первостепенную роль в обучении животных и человека. Однако образование некоторых простых условных рефлексов, главным образом с внутренних органов, может быть обеспечено подкорковыми механизмами. Эти рефлексы могут образовываться и на низших уровнях развития, когда ещё нет коры. Сложные условные рефлексы, лежащие в основе целостных актов поведения, требуют сохранности корковых структур и участия не только первичных зон корковых концов анализаторов, но и ассоциативных - третичных зон. Корковые структуры имеют прямое отношение и к механизмам памяти. Электрораздражение отдельных областей коры (например, височной) вызывает у людей сложные картины воспоминаний.

Характерная особенность деятельности коры - её спонтанная электрическая активность, регистрируемая в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В целом кора и её нейроны обладают ритмической активностью, которая отражает происходящие в них биохимические и биофизические процессы. Эта активность имеет разнообразную амплитуду и частоту (от 1 до 60 гц) и изменяется под влиянием различных факторов.

Ритмическая активность коры нерегулярна, однако можно по частоте потенциалов выделить несколько разных типов её (альфа-, бета-, дельта- и тета-ритмы). ЭЭГ претерпевает характерные изменения при многих физиологических и патологических состояниях (различных фазах сна, при опухолях, судорожных припадках и т. и.). Ритм, т. е. частота, и амплитуда биоэлектрических потенциалов коры задаются подкорковыми структурами, которые синхронизируют работу групп корковых нейронов, что и создаёт условия для их согласованных разрядов. Этот ритм связан с апикальными (верхушечными) дендритами пирамидных клеток. На ритмическую деятельность коры накладываются влияния, идущие от органов чувств. Так, вспышка света, щелчок или прикосновение к коже вызывают в соответствующих зонах т. н. первичный ответ, состоящий из ряда позитивных волн (отклонение электронного луча на экране осциллографа вниз) и негативной волны (отклонение луча вверх). Эти волны отражают деятельность структур данного участка коры и меняются в её различных слоях.

Филогенез и онтогенез коры . Кора - продукт длительного эволюционного развития, в процессе которого сначала появляется древняя кора, возникающая в связи с развитием обонятельного анализатора у рыб. С выходом животных из воды на сушу начинает интенсивно развиваться т. н. плащевидная, полностью обособленная от подкорки часть коры, которая состоит из старой и новой коры. Становление этих структур в процессе приспособления к сложным и разнообразным условиям наземного существования связано (совершенствованием и взаимодействием различных воспринимающих и двигательных систем. У земноводных кора представлена древней и зачатком старой коры, у пресмыкающихся хорошо развиты древняя и старая кора и появляется зачаток новой коры. Наибольшего развития новая кора достигает у млекопитающих, а среди них у приматов (обезьяны и человек), хоботных (слоны) и китообразных (дельфины, киты). В связи с неравномерностью роста отдельных структур новой коры её поверхность становится складчатой, покрываясь бороздами и извилинами. Совершенствование коры конечного мозга у млекопитающих неразрывно связано с эволюцией всех отделов центральной нервной системы. Этот процесс сопровождается интенсивным ростом прямых и обратных связей, соединяющих корковые и подкорковые структуры. Т. о., на более высоких этапах эволюции функции подкорковых образований начинают контролироваться корковыми структурами. Данное явление получило название кортиколизации функций. В результате кортиколизации ствол мозга образует с корковыми структурами единый комплекс, а повреждение коры на высших этапах эволюции приводит к нарушению жизненно важных функций организма. Наибольшие изменения и увеличение в процессе эволюции новой коры претерпевают ассоциативные зоны, в то время как первичные, сенсорные поля уменьшаются по относительной величине. Разрастание новой коры приводит к вытеснению старой и древней на нижнюю и срединную поверхности мозга.

Корковая пластинка появляется в процессе внутриутробного развития человека сравнительно рано - на 2-м месяце. Раньше всего выделяются нижние слои коры (VI-VII), затем - более высоко расположенные (V, IV, III и II;)К 6 месяцам у эмбриона уже имеются все цитоархитектонические поля коры, свойственные взрослому человеку. После рождения в росте коры можно выделить три переломных этапа: на 2-3-м месяце жизни, в 2,5-3 года и в 7 лет. К последнему сроку цитоархитектоника коры полностью сформирована, хотя тела нейронов продолжают увеличиваться до 18 лет. Корковые зоны анализаторов завершают своё развитие раньше, и степень их увеличения меньше, чем у вторичных и третичных зон. Отмечается большое разнообразие в сроках созревания корковых структур у разных индивидуумов, что совпадает с разнообразием сроков созревания функциональных особенностей коры. Т. о., индивидуальное (онтогенез) и историческое (филогенез) развитие коры характеризуется сходными закономерностями.

На тему : строение коры головного мозга

Подготовила

45. Кора больших полушарий, ее строение и значение.

Кора больших полушарий головного мозга - структура головного мозга, слой серого вещества толщиной 1,3-4,5 мм, расположенный по периферии полушарий большого мозга, и покрывающий их.

Кора головного мозга играет очень важную роль в осуществлении высшей нервной (психической) деятельности.

У человека кора составляет в среднем 44% от объёма всего полушария в целом.

Кора большого мозга покрывает поверхность полушарий и образует большое количество различных по глубине и протяжённости борозд. Между бороздами расположены различной величины извилины большого мозга.

В каждом полушарии различают следующие поверхности:

выпуклую верхнелатеральную поверхность , примыкающую к внутренней поверхности костей свода черепа

нижнюю поверхность , передние и средние отделы которой располагаются на внутренней поверхности основания черепа, в области передней и средней черепных ямок, а задние - на намёте мозжечка

медиальную поверхность , направленную к продольной щели мозга.

В каждом полушарии различают наиболее выступающие места: спереди - лобный полюс, сзади - затылочный, и сбоку - височный.

Полушарие разделено на пять долей. Четыре из них примыкают к соответствующим костям свода черепа:

Лобная, теменная, затылочная, височная, островковая доля отделяет лобную долю от височной.

Устройство коры головного мозга и взаимодействие между собой отдельных её частей называется архитектоникой коры большого мозга. Место, где кора мозга выполняет те или иные функции: анализ поступающей от органов чувств информации, их сохранение, и т.д., во многом определяются внутренней структурой и построением связей (морфологией) внутри конкретных участков головного мозга (такие участки называются корковыми полями). Ещё одной важнейшей функцией коры головного мозга является связь с определенными внешними приемниками информации (рецепторами), каковыми являются все органы чувств, а также с органами и тканями, выполняющими команды, поступающие от коры головного мозга (эффекторами).

Всё, что человек видит, распознаётся и анализируется в затылочной области коры головного мозга, глаз же - всего лишь приемник изображения, передающий его по нервным волокнам для анализа в затылочную зрительную зону.

В том случае, если изображение движется, то анализ движения этого изображения происходит в теменной области , и в результате этого анализа мы определяем, в каком направлении и с какой скоростью движется видимый нами предмет.

Теменные области коры, совместно с височными зонами коры принимают участие в формировании акта членораздельной речи и в восприятии формы тела человека и его расположения в пространстве.

Лобные доли коры головного мозга у человека являются теми участками коры, которые в основном осуществляют высшие психические функции, проявляющиеся в формировании личностных качеств, темперамента, характера, способностей, воли, разумности поведения, творческих наклонностей и одарённости, влечений и пристрастий, в общем всего того, что делает человека личностью, не похожей на всех остальных людей, и в построении целенаправленного поведения, основанного на предвидении. Все эти способности резко нарушается при повреждении лобных отделов коры головного мозга.

Наиболее обширное поражение коры головного мозга сопровождается полным исчезновением психической деятельности.

ФУНКЦИИ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Большие полушария всегда функционируют совместно с подкорковыми образованиями и мозговым стволом. Как высший отдел нервной системы, они осуществляют 2 взаимосвязанные функции. 1) Взаимодействие организма с внешней средой - его поведение в окружающем материальном мире и функцию речи. Решающее значение в обеспечении их соответствия условиям жизни имеет социальная среда. Это высшая нервная деятельность больших полушарий с ближайшими подкорковыми центрами, обеспечивающая нормальные сложные отношения организма к внешнему миру. 2) Объединение функций организма и нервная регуляция всех органов. Это низшая нервная деятельность больших полушарий головного мозга, ближайших подкорковых центров, мозгового ствола и спинного мозга.

Высшая нервная деятельность играет ведущую роль и определяет низшую нервную деятельность. В свою очередь низшая нервная деятельность влияет на высшую, так как вегетативные функции изменяют функциональное состояние и деятельность больших полушарий и подкорковых центров.

В большие полушария головного мозга поступает некоторая часть центростремительных импульсов из всех рецепторов, что вызывает поток центробежных импульсов из больших полушарий в скелетную мускулатуру и внутренние органы. Таким образом, посредством больших полушарий и подкорковых центров осуществляются безусловные, или врожденные, и условные, или приобретенные, рефлексы, составляющие высшую нервную деятельность.

Условный рефлекс - это новый рефлекс, а не копия безусловного, воспроизводимая при действии условного раздражителя. Деятельность органа или системы органов, вызываемая условным раздражителем, изменяется при поступлении в головной мозг импульсов из внешних органов чувств. Кроме этих импульсов при образовании двигательных рефлексов поступают также центростремительные импульсы из проприорецепторов, а при выработке условных рефлексов на внутренние органы - из интерорецепторов. Эти импульсы корригируют, т. е. уточняют и существенно изменяют безусловные рефлексы. Особенно резко выступает значение этого корригирования, или обратной информации, при формировании новых двигательных рефлексов, составляющих поведение и функцию речи.

Большие полушария и ближайшие подкорковые центры являются также органом низшей нервной деятельности.

И. П. Павлов подчеркивал, что низшая нервная деятельность осуществляется преимущественно мозговым стволом и спинным мозгом. Например, функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем рефлекторио саморегулируются мозговым стволом и спинным мозгом. Центростремительные импульсы из рецепторов внутренних органов вызывают безусловные рефлексы саморегулирования обмена веществ, дыхания, деятельности сердца, кровяного давления и т. д., но у здоровых людей они не ощущаются и не осознаются, даже когда они поступают в большие полушария. Импульсы из внутренних органов, достигая воспринимающих зон больших полушарий, изменяют их функциональное состояние, но, как отметил И. С. Сеченов, они вызывают «темные» ощущения только при существенных изменениях функций внутренних органов (голод, жажда, сытость и т. д.) и расстройствах их деятельности.

У здорового человека импульсы из рецепторов внутренних органов, или интерорецепторов, в отличие от импульсов из органов чувств, расположенных на внешней поверхности тела, не являются основой возникновения его ощущений и формирования сознания. Только та часть центростремительных импульсов из органов чувств, расположенных на внешней поверхности тела, которая достигает больших полушарий головного мозга, вызывая в них нервный процесс определенной интенсивности и сложности, воспринимается человеком в форме ощущений.